Vérités et mensonges des archives

Les images d’archives occupent une place centrale dans le documentaire où elles peuvent être utilisées comme attestation de la réalité de faits, matériau de récit, simple illustration du commentaire ou traces d’événements tels qu’ils ont été perçus ou mis en image à un moment et dans un cadre de production et de diffusion donné. Leur utilisation et leur perception soulèvent ainsi de nombreuses questions, notamment éthiques. Dans quelle mesure et à partir de quels principes peut-on manipuler une archive sans en dénaturer le sens : recadrage, remontage, colorisation, remise en contexte..? Doit-on informer le spectateur de l’origine des images utilisées et de quelle manière ? Entre rigueur scientifique et exigence narrative, quelle est la marge de liberté des cinéastes en lien étroit avec les historiens ? Enfin, doit-on éduquer le spectateur à exercer un regard critique quant à l’utilisation de ces images d’archives ?

Avec

-

Raphaëlle Branche

Métier :

HistorienneVient en tant que :

JuryRaphaëlle Branche est professeure d’histoire contemporaine à l’Université de Paris Nanterre, membre de l’Institut des Sciences Sociales du Politique (CNRS) et membre senior de l’Institut Universitaire de France. Autrice de plusieurs ouvrages sur la guerre d’indépendance algérienne et l’Algérie coloniale notamment dans leurs dimensions violentes et mémorielles, elle a aussi co-écrit plusieurs documentaires historiques dont la série En guerre(s) pour l’Algérie, réalisée par Rafaël Lewandowski (ARTE/INA, 2022).

-

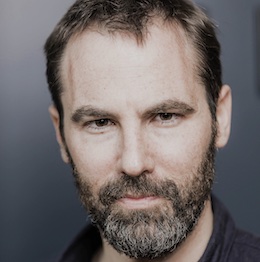

Antoine Vitkine

Métier :

DocumentaristeVient en tant que :

JuryAntoine Vitkine est journaliste, écrivain et réalisateur de documentaires. Diplômé de Sciences Po Paris et titulaire d’un DEA de relations internationales, il s’est imposé comme l’une des figures majeures du journalisme d’investigation audiovisuel. Auteur d’une vingtaine de documentaires diffusés sur Arte, France 5 ou Canal+, il explore les zones d’ombre du pouvoir, de la géopolitique et de l’histoire contemporaine. On lui doit notamment Mein Kampf, c’était écrit ; Kadhafi, notre meilleur ennemi ; Bachar, moi ou le chaos ; La Vengeance de Poutine ou encore Opération Trump, les espions russes à la conquête de l’Amérique (cf. films). Également essayiste, il a publié Les Nouveaux imposteurs et Mein Kampf, histoire d’un livre, traduit dans onze langues. À travers ses enquêtes rigoureuses et ses films documentés, Antoine Vitkine interroge les rapports entre vérité, manipulation et responsabilité des médias dans la compréhension du monde contemporain.

-

Véronique Lhorme

Métier :

RéalisatriceVient en tant que :

JuryAprès des études en Communication Audiovisuelle et en Histoire de l’Art, Véronique Lhorme consacre son premier documentaire à Mahasthan, cité oubliée du Bangladesh. Ce voyage fondateur marque le début d’un parcours consacré à l’Histoire contemporaine et son regard sur la puissance évocatrice des images d’archives, témoins privilégiés de notre mémoire collective. Curieuse du monde, elle aime s’immerger dans des récits plus actuels, explorant des thématiques liées à la société et la culture. Parmi ses oeuvres les plus marquantes figurent 11 Septembre, une histoire française (TF1) et Propaganda Kompanien, reporters du IIIe Reich (PLANETE+/RTBF).

-

Ania Szczepanska

Métier :

Historienne et réalisatriceVient en tant que :

ModératriceAnia Szczepańska est enseignante-chercheuse à l’Université de Paris 1 ainsi que réalisatrice de films documentaires. Depuis 2025 elle est membre junior de l’Institut Universitaire de France. Son terrain privilégié de recherche et de création est la Pologne. Auteure de nombreux articles consacrés aux relations entre cinéma et histoire, elle a co-écrit avec Sylvie Lindeperg A qui appartiennent les images? consacré aux archives audiovisuelles et plus récemment Une Histoire visuelle de Solidarnosc. Après Nous filmons le peuple! (Abacaris, Ciné+, 2013) et Solidarnosc la chute du mur commence en Pologne ((Looksfilm, Arte-NDR, 2019), son dernier film Sous la terre (Bachibouzouk, Histoire TV, 2025) est consacré aux fouilles archéologiques menées à Auschwitz-Birkenau en 1967 et aux 16470 objets ainsi découverts.