De l’URSS à la Russie, le règle du mensonge

Katyń : cinquante ans de mensonge

L’assassinat, en 1940, par le NKVD, la police politique soviétique, de milliers d’officiers polonais, en particulier à Katyń (aujourd’hui en Biélorussie), a longtemps été attribué par la propagande communiste aux nazis : c’était la version officielle en Union soviétique et dans tous les pays du bloc communiste.

Reprenons les faits. Lorsque l’armée soviétique envahit la partie orientale de la Pologne en 1939, une majorité de militaires polonais furent emprisonnés. Pour les dirigeants soviétiques, ils formaient le noyau potentiel d’une élite nationaliste. Dès 1940 la décision fut prise de les éliminer. Un décret du 5 mars 1940, rédigé et signé notamment par Staline, ordonnait aux organismes du NKVD d’« examiner » le cas de 25 700 prisonniers polonais internés selon une « procédure spéciale […] sans faire comparaître en jugement les détenus et sans formuler d’accusation […] appliquant à leur égard la plus haute mesure punitive – fusillade ». Seul le premier secrétaire du Parti y avait accès. Comment un tel crime a-t-il pu être nié si longtemps, même après la « dénonciation des crimes de Staline » en 1956 par Khrouchtchev ? C’est que ce dernier avait lui-même, dans l’affaire, d’énormes responsabilités : alors premier secrétaire du Parti communiste ukrainien, il avait décidé, avant même le décret du 5 mars, de déporter au Kazakhstan les familles des officiers polonais, plus de 60 000 personnes. Dans une lettre du 3 mars 1959, le chef du KGB Chelepine lui proposait de détruire les fiches individuelles de 21 857 prisonniers polonais exécutés qui, selon lui, ne présentaient « aucun intérêt opérationnel ni aucune valeur historique ». Et il attirait son attention sur le fait qu’« un cas imprévisible » pouvait « conduire à la révélation de l’opération, avec toutes les conséquences désagréables pour notre État ». Chelepine proposait de s’en tenir à la version officielle soviétique, qui attribuait la responsabilité du crime aux nazis. La proposition fut accueillie favorablement par Khrouchtchev et les fiches, détruites. Un tel silence cependant n’aurait pas été possible sans la complicité des gouvernements occidentaux. Le 13 avril 1943, les nazis mirent au jour le charnier de Katyń, qui comptait plus de 4 000 corps – on estime qu’environ 5 000 officiers y furent massacrés, sur 20 000 officiers tués dans la région au printemps 1940. Cette découverte servait la propagande antibolchevique des Allemands qui, depuis juin 1941, avaient déclenché la guerre à l’Est. Ils invitèrent des journalistes et une équipe de la Croix-Rouge. Les Britanniques disposèrent ainsi, dès 1943, d’un rapport clandestin de la Croix- Rouge polonaise qui ne laissait aucun doute sur la culpabilité soviétique. Churchill en informa Roosevelt, mais le rapport ne fut pas diffusé. En 1944, il s’agissait de maintenir à tout prix l’alliance avec Staline. Au procès de Nuremberg, le procureur soviétique alla jusqu’à introduire dans l’acte d’accusation contre le régime nazi le massacre de Katyń. Les juges conclurent, après avoir entendu les officiers du régiment allemand stationné fin août 1941 près de Katyń, à l’impossibilité de retenir contre eux ce chef d’accusation. Les choses auraient pu changer avec la guerre froide. En 1951 le Congrès des États-Unis constitua une commission spéciale d’enquête, qui déclara que « des preuves définitives et sans équivoques existaient selon lesquelles le NKVD soviétique avait commis le massacre des officiers de l’armée polonaise dans la forêt de Katyń ». Le Royaume-Uni refusa ces conclusions, ne publia jamais les documents en sa possession et interdit à sa communauté polonaise de commémorer l’événement. Les Polonais, eux, réclamaient la vérité. Dès le printemps 1940, il y eut les recherches des familles, les enquêtes. D’anciens combattants se mobilisèrent. Des messes furent célébrées en 1980 pour les officiers assassinés. La négation obstinée des Soviétiques devint un non-sens face à la recherche patiente des faits qui avait convaincu toute la population de la culpabilité du NKVD. Le 13 octobre 1990 Gorbatchev, lié par son engagement de transparence (glasnost), présenta des excuses officielles au peuple polonais. Il remit au gouvernement polonais des documents d’importance secondaire relatifs au massacre. Après la dissolution de l’URSS, une chemise contenant les archives essentielles sur Katyń fut ouverte le 24 septembre 1992 par une commission spéciale : elle contenait le décret du 5 mars 1940 et la lettre manuscrite de 1959 de Chelepine à Khrouchtchev. En octobre 1992, ces documents furent remis au président de la République polonaise, Lech Walesa. C’en était définitivement terminé du mensonge de Katyń.

« Le massacre de Katyń. Autopsie d’un mensonge d’État » © Victor Zaslavsky, L’Histoire n° 283, janvier 2004.

Avec

-

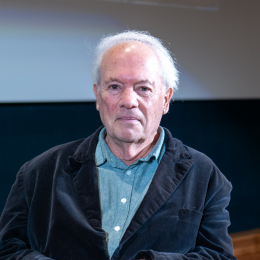

Nicolas Werth

Métier :

HistorienVient en tant que :

IntervenantNicolas Werth est le spécialiste reconnu de l’Histoire de l’URSS et de la Russie. En publiant Un État contre son peuple, de Lénine à Poutine (Belles Lettres 2025), il propose une version révisée et augmentée du chapitre-clé du Livre Noir du communisme s’appuyant sur les archives soviétiques ouvertes après la chute de l’URSS. Une face sombre à nouveau niée par le régime actuel.

-

Cécile Vaissié

Métier :

HistorienneVient en tant que :

IntervenanteCécile Vaissié est docteure en science politique et professeure en études russes, soviétiques et postsoviétiques à l’Université Rennes 2. Elle est spécialiste de l’histoire des intellectuels en URSS et a consacré à ceux-ci de nombreux livres et articles, en couvrant le champ allant des dissidents aux personnalités les plus officielles de la culture. Elle est aussi spécialiste des politiques d’influence et, de façon plus inattendue, de l’Occupation dans la région toulousaine et des conséquences de cette Occupation.

-

Tania Rakhmanova

Métier :

RéalisatriceVient en tant que :

IntervenanteTania Rakhmanova a réalisé plus d’une vingtaine de films documentaires sur des sujets historiques, culturels et politiques. Sa carrière d’autrice-réalisatrice commence quand Brian Lapping l’invite à travailler sur sa série documentaire, produite par la BBC, The Second Russian Revolution (1991). Elle participera ensuite à d’autres projets de Brian Lapping, notamment Yougoslavie, suicide d’une nation européenne. Ses films ont reçu de nombreux prix aux festivals internationaux (FIPA, Golden Eagle). En 2005, elle reçoit le Prix du Jury officiel et le Prix lycéen à Pessac pour La Prise du pouvoir par Vladimir Poutine. En 2020, elle reçoit à Pessac le Prix du Public pour La Dynastie Morozov ou l’art à la folie. Elle a également publié, aux Éditions de la Découverte, Au cœur du pouvoir russe. Enquête sur l’empire Poutine (2012, éd. augmentée 2014). Parmi ses autres réalisations : Israel et les Palestiniens (2025), Les Camps, secret du pouvoir chinois (2021), Europe, une décennie de crises (2019) ; Roms, le premier peuple européen (2011) ; Oligarques, Art, et Dollars (2010), Spin Doctors, à l’ombre des Présidents (2004) ; La Revanche des Romanov (1998). Elle programme la compétition Documentaires d’Histoire Inédits du Festival du Film d’Histoire avec Bruno Scheurer en 2025.

-

Héloïse Kolebka

Vient en tant que :

Modératrice