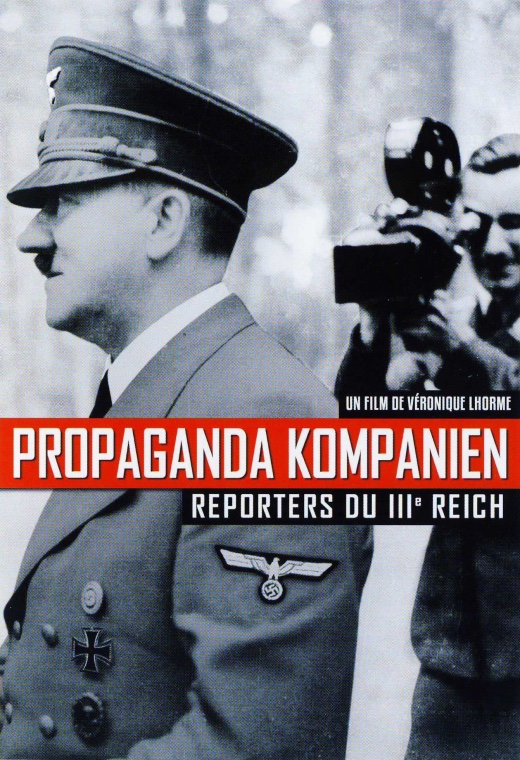

À partir des archives de l’ECPAD, le film explore le rôle des Propaganda Kompanien, unités de cameramen du IIIe Reich chargées de glorifier l’armée allemande. Ces reporters, soumis à Goebbels, ont façonné la mémoire visuelle de la guerre. Le documentaire interroge la force persuasive de ces images, encore capables d’influencer notre perception de l’Histoire.

C’est durant la Seconde Guerre mondiale que s’inaugure ce rapport consubstantiel entre la guerre et sa représentation filmée : quand le moral des populations civiles devient un fondement essentiel de la guerre totale, il n’est plus question de laisser au hasard ni la fabrique des idées, ni celle des images. Aucun autre régime que le « IIIe Reich » d’Hitler n’a essayé d’influencer aussi massivement la perception d’une guerre. Considérant que la Grande Guerre de 1914-1918 avait été perdue à cause d’une propagande allemande trop faible, trop hésitante, Hitler et les nazis utilisèrent la manipulation des faits comme une arme politique majeure pour prendre le pouvoir, puis pour installer la dictature. Quand le second conflit mondial éclate en Europe, l’État national-socialiste, qui occupe bientôt toute l’Europe, met en place une véritable machine de guerre médiatique : les « compagnies de propagande » filment des milliers d’heures de rushs, qui sont analysés, coupés, montés, pour construire l’image d’une guerre désirable et juste. Véronique Lhorme, dans son documentaire, nous propose de comprendre la fabrique de cette propagande de guerre, et de mettre à distance ces images, qui nous influencent encore aujourd’hui, car elles constituent, avec par exemple trois millions de photos, un gisement d’archives phénoménal avec encore une part d’inédits. Alors que de très nombreux documentaires sur la Seconde Guerre mondiale se fondent sur ces images sans distance critique, Véronique Lhorme nous pousse à en comprendre l’intérêt stratégique et la confection au service de l’effort de guerre nazi.

Nicolas Patin. Extrait du Ciné-dossier Propaganda Kompanien

-

Véronique Lhorme

Après des études en Communication Audiovisuelle et en Histoire de l’Art, Véronique Lhorme consacre son premier documentaire à Mahasthan, cité oubliée du Bangladesh. Ce voyage fondateur marque le début d’un parcours consacré à l’Histoire contemporaine et son regard sur la puissance évocatrice des images d’archives, témoins privilégiés de notre mémoire collective. Curieuse du monde, elle aime s’immerger dans des récits plus actuels, explorant des thématiques liées à la société et la culture. Parmi ses oeuvres les plus marquantes figurent 11 Septembre, une histoire française (TF1) et Propaganda Kompanien, reporters du IIIe Reich (PLANETE+/RTBF).